摘要:这不是一篇“如何赚快钱”的速成指南,而是一个选择与坚持的系统方法。核心观点:先选一个愿意做十年的方向,再以节律与流程把困难分摊给时间,让知识、关系、资本与认知在长期里产生复利。短期的波动不可控,但长期的结构可以设计。

“与其追逐风口,不如建设风向;与其押注一次好运,不如建设长期优势。”

目录

01 背景与核心结论

为什么是“可以做很久”的事?因为复利需要时间与可重复的机制。凡是能够被持续迭代、可规模复制并产生沉淀的事,才更可能进入非线性增长。核心结论只有两条:先把方向选对,再把流程做稳。

02 选择的框架:方向 > 速度

选择错误会让你反复支付“初始化成本”(工具、关系、方法再搭一遍)。更好的做法是基于以下三问做方向决策:

- 我是否愿意在这个领域投入十年?(兴趣与耐力)

- 这个领域是否允许规模化与复用?(杠杆与容量)

- 我能否建立结构性优势?(差异化与护城河) 当方向对了,速度只是时间函数;方向错了,再快都是偏离。

03 坚持的系统化:节律-反馈-流程

坚持不是消耗意志,而是降低波动、放大可控:

- 节律:设定固定投入与产出频率(如周更/双周更)。

- 反馈:以数据复盘,用小步快跑持续纠偏。

- 流程:把高频动作标准化,减少情绪与随机性。 把困难分摊给时间,把风险分散到周期里,能力与成果随之沉淀。

04 复利机制:知识/关系/资本/认知

- 知识复利:读写与项目沉淀,形成“个人知识资产”。

- 关系复利:长期合作与信誉,持续降低交易成本。

- 资本复利:在风控之上的再投入,提高单位资金效率。

- 认知复利:在一个领域里越做越懂,决策边际成本递减。 复利不是神话,它需要窗口期与持续投入的“温床”。

05 赚钱的视角:快钱 vs 稳钱

- 快钱:依赖信息差与极强执行,难、稀缺、不可复制,且心理波动大。

- 稳钱:依赖结构性优势与流程化能力,慢起步但可复用、可规模化。 策略建议:优先选择可长期深耕的赛道,打造可复制流程与能力模型,让收益更多来自“结构”而非“运气”。

06 实践:加密货币量化交易

这是我践行长期主义的样本领域。目标不是“一次盈利”,而是“长期期望值为正的、可复用的流程”。

6.1 目标函数与约束

- 目标:在可接受回撤下最大化长期收益率(如提高年化/夏普)。

- 约束:单资产/单因子/单策略的仓位上限(如 ≤20%);组合层面最大回撤阈值(如 10%–15%);极端波动时的降杠杆/熔断规则。

6.2 研发管线(Research Pipeline)

- 数据:清洗、去未来函数、去幸存者偏差、打标签。

- 因子:构建与筛选,关注稳定性与容量(Capacity)。

- 回测:滚动窗口与跨市场验证,交易成本与滑点建模。

- 组合:相关性约束与风险平价,避免“相关性堆叠”。

6.3 风险管理(Risk)

- 仓位:半 Kelly 思路或简单固定比例,约束集中度。

- 回撤:分层止损与分层减仓,避免一次性“硬断”。

- Regime:趋势/震荡/流动性冲击的状态识别与策略切换。

6.4 执行与监控(Execution)

- 成本:显性手续费 + 隐性冲击;控制滑点与排队风险。

- 延迟:交易通道与撮合延迟监控,异常报警。

- 风控触发:实时净值与风险指标到线即动作。

6.5 持续优化(Ops)

- 线上/线下 AB 测:小流量先验,逐步放量。

- 退火机制:因子/策略达不到阈值即下线,保持组合健康度。

- 文档化:策略假设、适用场景、失败案例归档,形成团队记忆。

6.6 常见陷阱(Pitfalls)

- 过拟合:样本外与不同市场验证不足。

- 忽视容量:策略在小资金有效,大资金拥挤失效。

- 误估成本:忽略滑点与冲击,使回测脱离现实。

07 互联网产品依然不过时:长期主义视角

互联网产品不是过时了,而是进入了“结构性成熟期”。在长期主义视角下,产品价值来自持续复用与不断增强的系统,而非一次性的功能堆叠。

7.1 护城河的重心迁移

- 数据与网络效应:从“用户量”的粗放追求,转为“高质量行为数据”的深度沉淀;用图谱化理解用户-内容-交易关系。

- 开发生产力:从代码量转向工程化与可观测性,持续降低演进成本、提高发布频率与稳定性。

- 品牌与信任:在同质化竞争中,用户的时间与信任是稀缺资源,长周期的一致体验与可靠承诺构成护城河。

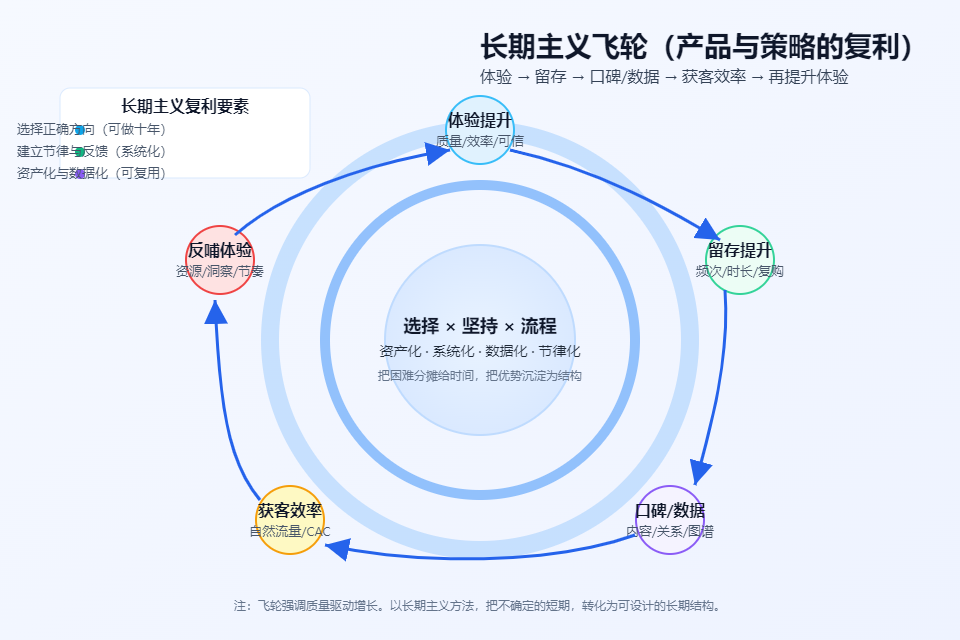

7.2 增长模型:从漏斗到飞轮

- 传统漏斗(获客→转化→留存)强调一次性转化;

- 飞轮模型强调“留存→口碑→再增长”的自增强回路:

- 核心体验改进带来更高留存;

- 留存提升带来口碑与内容/数据积累;

- 更好的内容/数据反过来提升体验与获客效率。 长期主义的增长是“质量驱动”的,靠体验/效率/信任复利,而非短期买量。

7.3 指标体系:用数据约束叙事

- 体验侧:TTFF/TTI、Crash-free、错误率与时延分布。

- 业务侧:留存(D1/W1/M1)、付费转化、CAC/LTV、自然流量占比。

- 生态侧:创作者/开发者活跃、复用率、二次创作比例。 关键不在“更多指标”,而在“指标的层级化与因果链条”,让团队能持续定位“为什么好/为什么不好”。

7.4 AI 时代的实践路径

- 产品角度:以人为中心的“协作式 AI”,强调可控输出与可解释,避免“魔法黑盒”。

- 工程角度:特征/数据版本化、评测基准、红队对抗、灰度放量;把模型当依赖来管理。

- 商业角度:别把 AI 当卖点,把“问题-场景-流程”作为产品核心,用 AI 强化而非替代。

7.5 长期主义的产品方法

- 资产化:把内容、组件、数据与知识沉淀为可复用资产。

- 系统化:从单点功能到端到端流程的优化与自动化。

- 节律化:固定节奏迭代与季度复盘,减少方向波动。

- 风控化:就像量化一样,引入“产品风控”——回撤阈值(例如重大指标回落的报警与干预)、复盘与回滚机制。

08 跨行业类比:飞轮与系统工程

- 内容/教育:作品库与课程矩阵是资产,更新节律和用户反馈是飞轮。

- 软件/SaaS:代码库、基础设施与迭代节奏形成复利;数据驱动 Roadmap。

- 实体/供应链:标准化流程与质量体系,使规模化与成本下降成为确定性。 共性是“系统”:资产化 + 流程化 + 数据化 + 节律化。

09 路径建议:12 周循环

- 第 0 周:方向决策与边界定义(愿景、赛道、护城河假设)。

- 第 1–10 周:按节律产出与采集数据;周更/双周更为宜。

- 第 11 周:复盘(目标达成、数据对比、异常/机会)。

- 第 12 周:重构流程与下一轮目标;必要时小幅转向,而非换赛道。 把“能做很久”作为第一性约束,再谈速度,效率更高、风险更低。

10 结语:慢就是快

长期主义不是口号,而是把“选择与坚持”嵌入每天的行动。方向选对、流程做稳、节律在位,复利自然发生。回头看,缓慢和稳健,往往是最快的路。